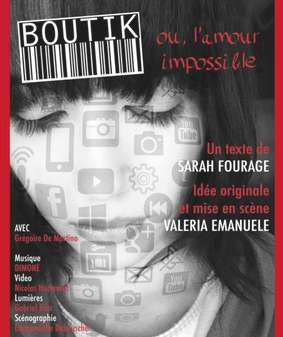

Boutik, ou l’amour impossible.

du 6 au 29 juillet 2018 au Théâtre Collège de la salle, Avignon

Le spectateur entre dans l’univers déstabilisant d’un jeune homme hyperconnecté à ses écrans, mais déconnecté du monde. Ce personnage, interprété avec justesse par Grégoire De Martino, soliloque, nous fait revivre les excès qui l’ont conduit à une condamnation judiciaire qui le prive maintenant de ces écrans qui constituaient sa vie. Le décor simple, les vidéos souvent cocasses de Nicolas Hurtevent, la musique rock de Dimoné participent à la réussite de cette pièce dramatique qui aborde brillamment un phénomène de société.

La mise en scène sobre de Valeria Emanuele, à l’origine de ce spectacle, montre bien la solitude et la détresse de ce « geek », qui tourne dans sa chambre, s’adresse méchamment à sa mère à travers une porte. L’engrenage nous est dévoilé progressivement, ou comment la déscolarisation, puis l’isolement mène à un refuge numérique qui accentue cet isolement par une « socialisation » artificielle, dans laquelle chacun peut transformer ses défauts en qualité. Cyberharcèlement, piratage sont traités avec acuité, à travers ce jeune homme qui abuse du pouvoir que lui octroie la naïveté ou la perversion numérique des autres. L’accès immédiat à l’intimité numérique de chacun (la trouble « frontière entre le public et l’intime ») brouille les pistes affectives, donne accroire en une séduction qui n’est que rapidité des échanges, via l’idéalisation, la manipulation.

L’auteure, Sarah Fourage, a ce grand talent d’utiliser les carences de vocabulaire de ses personnages (Perdu pas loin, 2013) pour créer, par ellipses, jeux de mots et métaphores, une poésie contemporaine rythmée, incisive et juste, qui joue avec la terminologie du net et des S.M.S.

Ce spectacle, sensé s’adresser en priorité aux adolescents, s’adresse surtout aux parents et aux enseignants trop souvent désintéressés ou mal informés des travers de l’utilisation des « écrans ».

Dans une langue simple, concrète, Pauline Sales égrène les pensées à foison, les fantasmes, les peurs d’une trentenaire qui veut aller où on ne l’attend pas, être celle que les autres ne soupçonnent pas.

Dans une langue simple, concrète, Pauline Sales égrène les pensées à foison, les fantasmes, les peurs d’une trentenaire qui veut aller où on ne l’attend pas, être celle que les autres ne soupçonnent pas.

Le nombre réduit d’interprètes (cinq comédiens) permet ces juxtapositions bienvenues. Dans cette version radiophonique, Alma Palacios semble une Emma banale, quotidienne, un peu sèche, à l’opposé de tout romantisme, au point que l’auditeur peut se demander ironiquement pourquoi tous les autres protagonistes s’intéressent autant à elle. Jacques Bonnaffé, avec sa belle voix grave caractéristique, interprète à la fois le jeune Léon et Flaubert. Ce brillant mélange des deux personnages propose un Flaubert participant aux fantasmes de son œuvre. Grégoire Monsaingeon interprète quant à lui à la fois l’avocat de Flaubert, Maître Sénard et Charles Bovary. Ce rôle souligne l’abnégation absolue de ce Charles Bovary, qui pardonne tout à Emma, comme l’avocat veut faire tout pardonner à l’œuvre Flaubertienne.

Le nombre réduit d’interprètes (cinq comédiens) permet ces juxtapositions bienvenues. Dans cette version radiophonique, Alma Palacios semble une Emma banale, quotidienne, un peu sèche, à l’opposé de tout romantisme, au point que l’auditeur peut se demander ironiquement pourquoi tous les autres protagonistes s’intéressent autant à elle. Jacques Bonnaffé, avec sa belle voix grave caractéristique, interprète à la fois le jeune Léon et Flaubert. Ce brillant mélange des deux personnages propose un Flaubert participant aux fantasmes de son œuvre. Grégoire Monsaingeon interprète quant à lui à la fois l’avocat de Flaubert, Maître Sénard et Charles Bovary. Ce rôle souligne l’abnégation absolue de ce Charles Bovary, qui pardonne tout à Emma, comme l’avocat veut faire tout pardonner à l’œuvre Flaubertienne.